|

|

|

|

|

|

Patrones de los peces de agua dulce en la vertiente

Caribe de Venezuela Consideraciones tomadas de: Rodríguez-Olarte, D., Taphorn, D. C., Lobon-Cervia,

J. 2009. Patterns of freshwater fishes of the Caribbean versant

of Venezuela. International Review of Hydrobiology, 91(1):67-90, Descargar.

Premio anual de investigación UCLA 2009. Suramérica contiene la mayor riqueza de

especies dulceacuícolas del planeta, presentando una mayor diversificación en

los grandes drenajes (Amazonas, Orinoco), pero también en ambos flancos de

los Andes y en las vertientes aisladas que drenan al mar. El estudio de la biogeografía de estas

faunas ha tenido un avance rápido y sus alcances actuales se expresan por la

revisión filogenética de grupos específicos, el estudio de la distribución

regional o continental; no obstante, algunas regiones o cuencas relativamente

pequeñas tienen historias geológicas que no necesariamente se asocian con los

patrones en la riqueza y distribución de especies reconocidos a mayor escala,

más aún, exponen procesos sólo a escala local. A parte de esto, la ictiofauna neotropical

aún es conocida parcialmente, principalmente por el variante conocimiento de

la sistemática para muchos taxa, insuficientes registros sobre su

distribución y dificultades en asociar las hipótesis filogenéticas con la

historia geológica, entre otras. Diferentes procesos geológicos han

propiciado la existencia de biotas particulares en las vertientes del Norte

de Suramérica, que a su vez han determinado regiones con faunas homogéneas (sensu lato provincias biogeográficas) poco

reconocidas, delimitadas o caracterizadas en su totalidad. Aparte de la

historia conocida para la región, se estima que varios procesos extinción y

especiación han ocurrido y permitido la actual riqueza de especies. En escalas geográficas amplias es previsible

discriminar dominios o provincias biogeográficas, tal y como es evidente en

la ictiofauna de la vertiente Caribe de Venezuela (VCV),

donde se reconocen inicialmente dos grandes biotas: Maracaibo y Caribe; sin embargo, este nivel de resolución impide

discriminar cuantitativamente la biota a menores escalas y limita el

reconocimiento de los procesos locales que inciden en el patrón biogeográfico

regional. Así, en escalas locales y regionales las biotas pueden tener una

heterogeneidad relevante, además de expresar gradientes particulares. Puesto que los eventos geológicos y

climáticos son conocidos en gran parte de la VCV es

posible relacionarlos con los datos sobre la riqueza y distribución de

especies para inferir sobre el actual patrón biogeográfico. En las cuencas de la VCV

no han sido reconocidos plenamente los patrones en la distribución de la

ictiofauna dulceacuícola que permitan identificar la variación faunística en

algunas regiones y menos aún como para identificar áreas de interés en la

conservación. En consecuencia, nuestro

objetivo fue dilucidar los patrones en la riqueza y distribución actual de

especies de peces dulceacuícolas en la VCV para

reconocer entidades biogeográficas y establecer su relación con procesos y

eventos geológicos y climáticos. Los métodos Atributos de las cuencas

hidrográficas.

Para efectos de este trabajo todos los drenajes al mar Caribe entre las

penínsulas de la Guajira y Paria componen la VCV. La agrupación y división de cuencas se

estableció con base en los mapas geológico y neotéctonico de Venezuela, así

como en los registros de relieve, superficie, altitud y divisorias de aguas.

Las cuencas resultantes fueron (Figura 1): Limón, Palmar-Apón, Santa Ana,

Catatumbo, Escalante, Chama, Tucaní, Motatán, Misoa, Pueblo Viejo, Mene,

Cocuiza, Matícora, península de Paraguaná, Mitare, Hueque, Tocuyo, Aroa,

Yaracuy, Central, Valencia, Tuy, Unare, Neverí, Manzanares, Cariaco, isla de

Margarita, Paria, Ranchería (Guajira colombiana), San Juan y la isla de

Trinidad. Se consideraron drenajes

áridos y húmedos: la condición árida considera elevadas temperaturas y una

baja o muy baja pluviosidad. Las cuencas consideradas áridas fueron

Ranchería, Cocuiza, Matícora, Mitare, Paraguaná, Hueque, Ricoa, Tocuyo,

Unare, Neverí, Manzanares, Cariaco y Margarita, mientras que las restantes

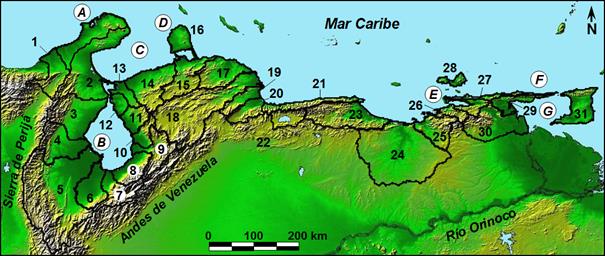

fueron clasificadas como húmedas. Figura

1. Vertiente Caribe de

Venezuela y cuencas vecinas: (1) Ranchería, (2) Limón, (3) Palmar-Apón, (4) Santa

Ana, (5) Catatumbo, (6) Escalante, (7) Chama, (8) Tucaní, (9) Motatán, (10)

Misoa, (11) Pueblo Viejo, (12) Mene, (13) Cocuiza, (14) Matícora, (15)

Mitare, (16) península de Paraguaná, (17) Hueque y Ricoa, (18) Tocuyo, (19)

Aroa, (20) Yaracuy, (21) Costa central, (22) Lago de Valencia, (23) Tuy, (24)

Unare, (25) Neverí, (26) Manzanares, (27) Cariaco, (28) Margarita, (29)

Paria, (30) San Juan y (31) Trinidad Island. Hitos geográficos: Península de

la Guajira (A), Lago de Maracaibo (B), Golfo de Venezuela (C), Península de

Paraguaná (D), Península de Araya (E), Península de Paria (F) y Golfo de

Paria (G).

Bases de datos sobre la

ictiofauna. Se

seleccionaron 12155 registros de especies dulceacuícolas provenientes de las

colecciones de peces de CPUCLA, MCNG, MHNLS, EBRG y ICN-UNC y de las bases de datos de California Academy of Sciences y FishBase. Se dispuso de referencias generales para

actualizar los registros y se complementó la información con inventarios

locales y regionales. Se consideraron especies endémicas aquellas con

distribución restringida a una provincia o subprovincia dentro de la VCV. Las especies

con ocurrencia sólo en cuencas o subprovincias aledañas a la VCV (e.g. San Juan) se

consideraron restringidas, pues no se determinó su distribución general. Ya

que nuestro interés fue reconocer los patrones de distribución para la fauna

dulceacuícola estricta, no se consideraron aquellas especies o grupos

periféricos que ocurren en ambientes con influencia marina (desembocaduras,

estuarios) y aquellas con condición anfídroma, como las familias Gobiidae,

Ariidae y Gerreidae, entre muchas otras. Se elaboró una matriz conteniendo

registros binarios de presencia-ausencia para 34 familias y 270 especies

dulceacuícolas estrictas con ocurrencia en cuencas de la VCV,

Ranchería, Paria, San Juan y Trinidad.

Para reconocer los patrones de distribución según su tolerancia a la

salinidad se consideraron especies primarias y secundarias. La dispersión de

los peces primarios, fisiológicamente intolerantes a las condiciones salinas,

depende fundamentalmente por las conexiones entre drenajes, anastomosis,

capturas de cabeceras, eventos de precipitación o inundación extraordinarias,

mientras que los peces secundarios tienen tolerancia relativa al medio

salino, con lo cual podrían dispersarse a lo largo de los litorales marinos,

por lo que es considerado como un atributo que explique la presencia y

distribución de estas faunas a lo largo de la VCV. Clasificación y ordenación. Para clasificar y comparar las

relaciones de distribución para la ictiofauna se aplicaron análisis de

clasificación cluster mediante el algoritmo UPGMA empleando los coeficientes de similaridad de Jaccard y de disimilaridad

Euclidiana pues estos han sido efectivos para la resolución biogeográfica y

la comparación de los dendrogramas generados. Para probar agrupaciones

naturales en los datos se comparó cada matriz original con una matriz de

valor ultramétrico de los datos originales para obtener correlaciones

cofenéticas. Si dos matrices muestran

los mismos patrones de agrupación se produce una elevada correlación

cofenética, indicando una baja distorsión de los datos. Para contrastar los resultados de los

dendrogramas se desarrolló un análisis a escala multidimensional no métrica (NMS) basado en las mismas medidas de distancia. En el NMS la distorsión relativa de los datos originales fue

evaluada mediante los valores medios de stress; éstos decrecieron hasta

valores apropiados para representar la ordenación en el menor número de

dimensiones posibles. En los análisis multivariados no se incluyeron los

drenajes de la península de Paraguaná y la isla de Margarita pues no se

disponen de registros históricos adecuados y además contienen faunas

depauperadas. Con base en el análisis de riqueza y

distribución de especies y los análisis multivariados se detectaron las

entidades biogeográficas. En este trabajo se consideraron como dominios

biogeográficos a las regiones extensas, como los grandes drenajes regionales

o grupos de cuencas (e.g. lago de Maracaibo) con

muy pocas especies compartidas o muy baja similaridad, usualmente menor al

25%, respecto a otras cuencas o entidades. Las provincias representan

conjuntos de cuencas con biotas que tienen una similaridad de sus

faunas. Al nivel local, las

subprovincias se consideraron entidades menores, cuencas aisladas o pequeños

grupos de cuencas, con una elevada proporción de especies compartidas y

elevada similaridad. La designación de algunas entidades y sus límites

geográficos fue respaldada también por su ubicación espacial y su relación

con barreras geográficas evidentes.

Para inferir sobre los patrones detectados en la riqueza y

distribución de especies, las entidades biogeográficas fueron caracterizadas

en cuanto a su riqueza de especies, discriminando las de carácter endémico,

así como los eventos geológicos y climáticos reconocidos en la historia

pasada y reciente al norte de Suramérica. Resultados generales De las 34 familias evaluadas, los

Characidae (64 spp) y los Loricariidae (55 spp) abarcaron cerca del 45 % de

la riqueza general (ver Tabla 1: Lista

de especies de peces continentales en la vertiente Caribe de Venezuela, 2009).

Pocas familias sobrepasaron las diez especies, destacando los Cichlidae,

Rivulidae y Heptapteridae, entre otras; mientras que con cinco o menos

especies se reconocieron 25 familias. La mayor presencia de especies de peces

Characidae fue en las cuencas Tocuyo, Aroa y Tuy; mientras que los peces

Loricariidae fueron más especiados en las cuencas que drenan al lago de

Maracaibo. La riqueza de especies presentó un gradiente de cambio en sentido

de la longitud geográfica y con máximos valores en los drenajes al Lago de

Maracaibo y algunas cuencas particulares (e.g.

Aroa, San Juan). Las cuencas con mayor número de especies

(Catatumbo y San Juan) presentaron gradientes similares de especies que

comparten con otras cuencas de la VCV. La proporción de especies primarias (206

spp) fue generalmente elevada en cada cuenca (66%), mientras que la especies secundarias (64 spp) tuvieron promedios

menores, pero estos aumentaron hasta cerca del 50% en las cuencas de menor

tamaño y de condición árida, como en los drenajes al Norte del estado Falcón

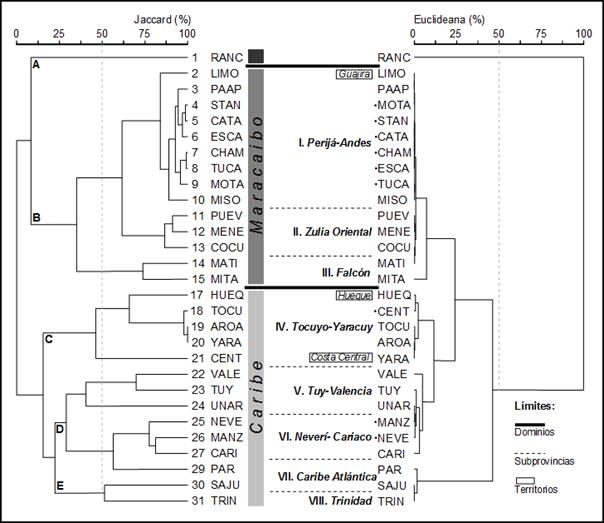

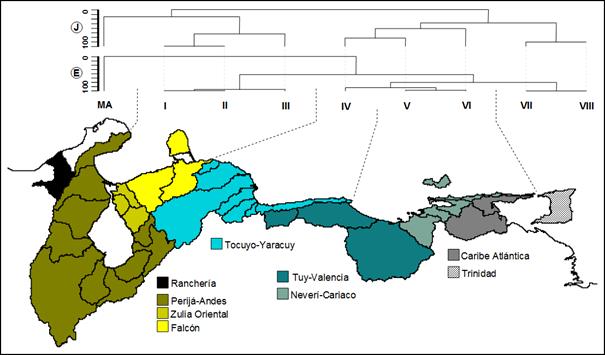

(e.g. Mitare). El dendrograma UPGMA

basado en la medida de distancia de Jaccard generó

un arreglo de las cuencas acorde con el geográfico espacial real (Figura 2). Los límites de VCV

correspondieron con los límites geográficos estimados inicialmente. Se reconocieron tres entidades con gran

diferencia entre sus biotas: Magdalena, Maracaibo y Caribe. Estas biotas tienen su división aproximada

entre los pares de cuencas de Ranchería-Limón, Mitare-Hueque y Cariaco-Paria.

La correlaciones cofenéticas para los dendrogramas basados en los coeficientes

de similaridad de Jaccard y de distancia Euclidiana

indicaron un elevado ajuste de los datos. En ambos dendrogramas se

identificaron grupos de cuencas con faunas homogéneas (Perijá-Andina, Zulia

Oriental, Mitare, Tocuyo-Yaracuy, Tuy-Valencia, Neverí-Cariaco, Caribe

Atlántica y Trinidad). De

igual manera, las ordenaciones NMS basadas en los

diferentes coeficientes discriminaron varias entidades para la ictiofauna. Figura

2. Relaciones generales entre las ictiofanas

en la VCV y cuencas vecinas. Los dendrogramas UPGMA son basados en los coeficientes de Jaccard y euclideo. Los límites

entre las entidades biogeográficas son representados por líneas punteadas.

Las barras verticales indican dominios. Las provincias son A: Magdalena, B:

Maracaibo, C: Caribe Occidental, D: Caribe Central y E: Caribe Oriental. Las

subprovincias son: Perijá-Andes (I), Zulia Oriental (II), Falcón (III),

Tocuyo-Yaracuy (IV), Tuy-Valencia (V), Neverí-Cariaco (VI), Caribe Atlántica

(VII) y Trinidad (VIII)].

Las diferencias a pequeña escala sugieren

que las biotas de peces en la VCV son heterogéneas

y pueden dividirse en entidades jerárquicas variadas. Algunos autores reconocen a mayores escalas

diferencias entre las biotas al Norte de Suramérica, separando las provincias

de Magdalena, Maracaibo, Costa de Venezuela y Trinidad y Tobago. En este estudio no se dispuso de

información que permitiese comprobar relaciones o límites biogeográficos a

escalas mayores (ejemplo: dominios); no obstante, las diferencias robustas

encontradas sugieren que a escalas regionales y locales los patrones

biogeográficos varían en gran medida y pueden ser decisivos en el

reconocimiento de entidades biogeográficas jerárquicas. Estos resultados han

permitido una regionalización en los patrones de distribución para la

ictiofauna a nivel local y regional en la vertiente Caribe de Venezuela. La comparación de las faunas entre varias

cuencas permitió reconocer los límites específicos y las relaciones con

drenajes al Caribe y Atlántico. Entidades

biogeográficas.

Dos dominios confluyen en la VCV: Maracaibo y

Caribe (Figura

3). El límite oriental del

dominio Magdalénico (cuenca Ranchería) y su ictiofauna tuvo muy baja relación

respecto a los otros dominios. La

diferencia en la contribución de especies compartidas entre las cuencas de

Limón (Maracaibo) y Ranchería, sugieren que esta última es parte de una

provincia dentro del dominio Magdalénico.

Cinco provincias biogeográficas son

reconocidas (Magdalénica, Maracaibo, Caribe occidental, Caribe central y

Caribe oriental) y presentan diferencias notables en el número de especies

endémicas (Figura

3). En las subprovincias detectadas (Ranchería, Perijá Andina,

Zulia Oriental, Mitare, Tocuyo Yaracuy, Tuy Valencia, Unare Cariaco, Caribe

Atlántica y Trinidad) se evidenció un gradiente de cambio de la riqueza de

especies, siendo la subprovincia Perijá Andina la más relevante en cuanto a

su endemismo y riqueza general de especies. La segunda subprovincia con mayor

riqueza y endemismo fue Tocuyo Yaracuy.

La subprovincia Caribe Atlántica, siendo

limítrofe con la VCV, presentó la mayor cantidad de

especies, pero muchas de éstas no necesariamente se restringen a las cuencas

de Paria y San Juan, siendo reportadas también en la cuenca del río

Orinoco. Algunas subprovincias

(ejemplo: Mitare) no presentaron ninguna especie endémica (sin embargo,

recientemente se describió un nuevo pez Loricariidae:

Ancistrus falconensis).

Por otro lado, la ocurrencia de taxa primarios y secundarios al nivel de

subprovincias mantuvo una proporción similar, registrándose mayor número de

especies secundarias en las subprovincias conformadas por cuencas áridas,

pero también de menor tamaño. En el texto original se describen de manera

extensa las subprovincias. Figura 3. Provincias y subprovincias detectadas

en la vertiente Caribe de Venezuela con base en los dendrogramas empleando

coeficientes de Jaccard (J) y euclídeo

(E). MA: Magdalena (dominio): cuenca de Ranchería.

Los refugios

hidrográficos. Se

postula que las variaciones climáticas durante los períodos de máximo e

intermedio glacial durante el Pleistoceno han incidido negativamente sobre

las biotas que se encuentran en los extremos de altitud, ya que estarían

expuestas a valores extremos de sequía y/o temperatura; caso contrario

ocurriría con aquellas poblaciones de peces asociadas a las vertientes

(piedemontes) donde las condiciones ambientales serían menos severas. Durante

el Pleistoceno los ambientes acuáticos podrían actuar como microclimas que

protegieron a la fauna de los extremos ambientales. Las cuencas de los ríos Aroa, Yaracuy y

Urama drenan un “abra geográfico” expuesto a los vientos alisios que aportan

humedad sostenida principalmente en las laderas y montañas, donde pueden

ocurrir precipitaciones orográficas. En el piedemonte de estas cuencas existe

la mayor riqueza de especies, incluyendo las endémicas, y por encima de los

800 msnm sólo dos especies son reconocidas.

Se estima que en momentos de máximo o

intermedio glacial las planicies aluviales y/o las máximas alturas locales en

la región (1500-2000 msnm) mantendrían condiciones extremas que limitarían la

permanencia de la ictiofauna dulceacuícola, pero las vertientes húmedas

servirían como refugios hidrográficos para el mantenimiento de la ictiofauna

local. Estos refugios hidrográficos se representarían como áreas aisladas en

el entorno regional menos húmedo. Un

refugio hidrográfico importante ocurriría en las planicies y vertientes al Sur

del lago de Maracaibo, donde ocurre la mayor riqueza de especies para esa

provincia. Esta región está sujeta a

una pluviosidad muy elevada ( Dada la historia geológica en la VCV, las áreas clave

detectadas también serían expresión de las perturbaciones de alcance regional

(e.g. trasgresiones, orogénesis) que permitieron la

alopatría, pero también de ambientes acuáticos heterogéneos y estables en las

vertientes de las montañas. La conformación geográfica de las áreas clave en

la VCV sugiere que los refugios hidrográficos no

estarían necesariamente reducidos al Pleistoceno sino que tendrían una

condición pretérita y una influencia constante hasta el día de hoy. Los refugios hidrográficos pueden ser

relacionados en parte con las hipótesis de Refugio y de Museo, las cuales

consideran que las poblaciones están sujetas a la especiación en ambientes

fragmentados o en sectores de alta montaña durante incursiones o ascensos del

nivel del mar en el Pleistoceno, para luego dispersarse a otros ambientes en

momentos climáticos menos restrictivos. Dispersión en la

vertiente Caribe de Venezuela.

Las especies primarias predominan en casi todas las cuencas estudiadas, pero

existen variaciones locales. La

ubicación de las cuencas con menor proporción de especies primarias puede

estar asociada a los ambientes con alguna influencia marina mientras las

condiciones regionales ancestrales afectaron negativamente el caudal de los

ríos en las cuencas altas y medias. En la VCV y sus

cuencas contiguas, los taxa con intolerancia a la salinidad se encuentran

principalmente en los Characiformes y Siluriformes (Tabla 1), con algunas

excepciones; mientras que los taxa secundarios son representados principalmente

por los Cichlidae, Poeciliidae, Rivulidae y Synbranchidae. La dispersión de los peces dulceacuícolas

en cuencas con planicies contiguas es reconocida, pero también a lo largo de

las costas marinas, ya sea por su condición de tolerancia a la salinidad o

por la reotaxia frente a las avenidas extraordinarias en los ríos, puesto que

las plumas generadas en la costa marina disminuyen la concentración de sales

en el agua, incluso a distancias considerables de las desembocaduras. Por otro lado, la dispersión también puede

estar asociada con la geomorfología terrestre y la plataforma submarina

contigua, propiciando una permeabilidad variable para la dispersión de

especies a través de las costas marinas.

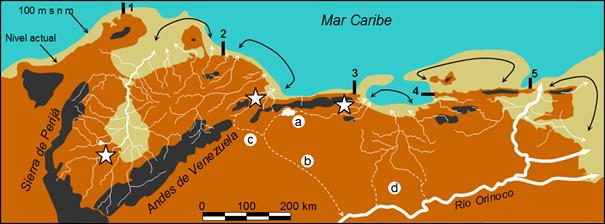

Esto se evidencia en varios sectores donde las vertientes montañosas

se extienden hasta la costa y donde la batimetría litoral es somera (Figura 4).

En la VCV se distinguen tres sectores con estas

características: las estribaciones de la Sierra de San Luís en el estado

Falcón, las pequeñas cuencas de la cordillera de la Costa y las estribaciones

del macizo de Turimiquire y la península de Araya. En estos sectores el litoral es profundo,

al contrario de las playas someras que destacan para el resto de la VCV. Tales

características están asociadas con los cambios detectados en la riqueza y

composición de especies primarias y secundarias. Esto sugiere que la dispersión de muchos

taxa por vía marina puede estar limitada a determinadas secciones de la VCV, principalmente en aquellas cuencas contiguas (permeables)

y/o con fondos someros en sus desembocaduras al mar. Considerando que son

pocos los ríos con caudal importante que desembocan directamente al mar (ejempllo: Tocuyo, Tuy, Unare), la dispersión de la

ictiofauna por vía de las plumas fluviales (reotaxia) es más probable entre

ríos con desembocaduras contiguas o cercanas y en costas de emersión someras. Figura

4. Procesos geofísicos que han estructurado la biogeografía en

la VCV. El nivel del mar, estimado en unos 120 por debajo

del actual hace unos 18000 años, permitiría conexiones entre los cursos bajos

de los ríos. Los registros sugieren posibles conexiones entre las cuencas de

Valencia y Tuy (a), y con la cuencas de los ríos Orinoco (b) y Yaracuy (c).

La dispersión (flechas negras) a lo largo de las costas pudo ser más intensa

en cuencas contiguas (Lago de Maracaibo) o entre desembocaduras de ríos y

deltas, pero limitada por la profundidad de la plataforma marina en algunos

sectores: Península de la Guajira (1), Norte costero de la subprovincia IV

(2), cuenca del territorio de la Costa Central (3) y los flancos de las

penínsulas de Araya y Paria (4 y 5). Las áreas claves se estiman como

refugios hidrográficos (estrellas) dentro de las subprovincias I, IV y V:

planicies al sur del Lago de Maracaibo, y cuencas de Aroa, Yaracuy y Tuy.

La ocurrencia de faunas de carácter

primario propias del Orinoco en drenajes al oriente de la VCV

puede tener relación con el enorme territorio ocupado por el delta de este

río, que colinda con la cuenca del río San Juan y tiene una influencia en el

golfo de Paria, pero igualmente puede estar asociada a la dispersión por

reotaxia en deriva gracias a la corriente ecuatorial del Norte y la baja

salinidad estacional promovida por el caudal del río Orinoco. El río Orinoco descarga al Atlántico

alrededor 31.000 m3/s y su pluma puede exceder los 160.000 km2;

superficie que cubre anualmente el Este y Sureste del mar Caribe. Al oriente

de la VCV y en los ríos contiguos, considerando la

dirección general de las corrientes marinas, los registros sugieren que sería

más frecuente la dispersión que el intercambio de especies, siendo un

fenómeno más intenso en las subprovincias Caribe Oriental y Trinidad. Sin embargo esta dispersión tiene poca

extensión en el resto de las cuencas de la VCV. En el pasado geológico y reciente el río

Orinoco funcionó como agente principal de dispersión en varios puntos de la VCV, pero los procesos regionales (ejemplo: aislamiento,

extinción, etc.) mermaron la permanencia de la biota orinoquense. Estas

diferencias en la distribución de la ictiofauna, reconocidas también entre

las entidades biogeográficas detectadas, serían expresión de las variaciones

en el nivel de mar en el pasado reciente.

En el Caribe, hace unos 18 Ka, el nivel del

mar alcanzaría alrededor de los -120 por debajo del actual (mbnm) y éste fue ascendiendo paulatinamente en el

Holoceno hasta el día de hoy. Las regresiones también fueron reconocidas en

el mar Caribe durante el Pleistoceno, donde alcanzarían, en un período

cercano al millón de años, alrededor de -45 mbnm. En las costas al norte de Suramérica

estas regresiones marinas permitirían la existencia de por lo menos un cauce

único final de los drenajes al lago de Maracaibo, lo que explica las especies

compartidas en las áreas bajas y medias de las cuencas. Igual ocurría con la

mayoría de las cuencas contiguas a lo largo de la VCV. Drenajes aislados, como la península de Paraguaná

y la isla de Margarita pudieron tener conexión con las cuencas

continentales. Para tales momentos las

cuencas que drenan al golfo de Paria, incluyendo las cuencas occidentales de

la isla de Trinidad, tendrían drenajes comunes. Así, en el pasado reciente, pudo existir un

intercambio importante de especies en varias cuencas de litorales de

Venezuela, siendo exitoso incluso para las especies primarias, pero el mismo

estaría supeditado posteriormente a la condición climática de las cuencas. |

|

|

|

©

Douglas Rodríguez Olarte. Colección Regional de Peces,

CPUCLA. Laboratorio de Ecología. Decanato

de Agronomía. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. UCLA.

Barquisimeto, Lara, Venezuela. Primera

edición: Diciembre 2011. Última

actualización: Enero 2017. |