|

|

|

|

||||

|

|

¿Las áreas protegidas conservan los peces

continentales en el neotrópico? un caso de estudio para una provincia biogeográfica

en Venezuela Una versión reducida y comentarios de: Rodríguez-Olarte,

D., Taphorn, D. C., Lobón-Cerviá, J. 2011. Do protected areas conserve Neotropical freshwater

fishes? A case study of a biogeographic province in La conformación de las áreas protegidas

-en el caso de Venezuela: Áreas Bajo Régimen de

Administración Especial (abrae)-

se basa en la evaluación de inventarios regionales sobre la diversidad de las

biotas, pero también, sobre los patrones delineados en las entidades

biogeográficas a escalas variadas y la dinámica y estatus de las poblaciones.

No obstante, las carencias de información biogeográfica y biológica se

reflejan en el diseño y distribución de las abrae,

revelando que sus alcances y límites no necesariamente coinciden con los

reconocidos en los patrones naturales para los hábitats y sus organismos,

surgiendo diferencias que pueden ser determinantes en la evaluación de los

recursos naturales y/o en la estimación de prioridades de conservación.

Esto es más evidente y preocupante en

relación a la ictiofauna, pues la información sobre este grupo generalmente no

ha sido comparativamente apreciable en la conformación de las áreas

protegidas (Abell et al., 2007). Esto resulta paradójico, pues la ictiofauna

continental es considerada uno de los grupos en situación de mayor peligro

-continuado y creciente- del planeta (e.g. Abell et al.,

2008). Sólo recientemente los

hidrosistemas continentales y sus peces han sido objeto específico de tales

evaluaciones (e.g., Bergerot

et al., 2008). Tal desinterés acaso

está relacionado en la dificultad en asociar los registros de ambientes

acuáticos y terrestres. También podría deberse a la condición emblemática de

la flora y fauna terrestres, mucho más visibles y cercanas que la invisible

ictiofauna. En la provincia Caribe Occidental (pco) -una

entidad zoogeográfica propuesta para delinear la ictiofauna dulceacuícola en

la vertiente Caribe de Venezuela (Rodríguez-Olarte et al., 2009)- las cuencas se incluyen dentro abrae con niveles de protección

variada, incluyendo parques nacionales, refugios y reservas de fauna (marn 1992).

Se suman además áreas con prioridad para la conservación, como el área clave

(hotspot) de los Andes Tropicales (Myers et al., 2000), varias ecorregiones

terrestres (Olson & Dinerstein,

2002) y la ecorregión de aguas dulces de los drenajes al Caribe de Sur

América y Trinidad (Abell et al., 2008). Observaciones preliminares sugieren que la

ubicación, límites y extensiones de varias de estas áreas no concuerdan

necesariamente con los patrones de riqueza y distribución de la ictiofauna

dentro de la provincia. Aunado a lo anterior, en varias cuencas

de la pco

existe una situación de riesgo para la ictiofauna y sus hábitats

(Rodríguez-Olarte et al., 2006,

2007) y algunas especies ya han sido reportadas en categorías de amenaza

(Rodríguez & Rojas-Suárez, 2008). Estos reportes pueden tener un alcance

parcial pues no han cubierto la unidad biogeográfica de las cuencas o no han

considerado las variaciones temporales en la distribución de las poblaciones,

lo que incide y limita las evaluaciones del estatus poblacional y sus

tendencias. Los argumentos anteriores sugieren la necesidad de una evaluación

del estatus de las especies de peces dulceacuícolas y la pertinencia de las

actuales abrae para su

conservación. El área de estudio La pco agrupa pequeñas cuencas

entre la península de Paraguaná y todo el flanco norte de la cordillera de

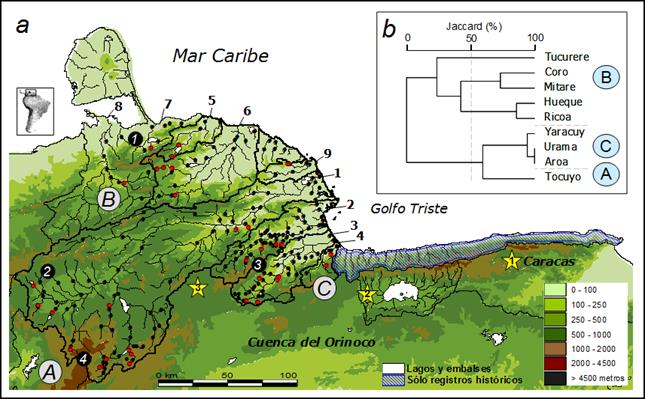

Costa hasta Cabo Codera (Figura 1a).

Los principales sistemas orográficos: Andino (páramo del Cendé:

Figura 1. a: Provincia

zoogeográfica Caribe Occidental de Venezuela (pco). Los círculos rojos

representan las localidades de muestreo estandarizado. Los puntos negros

indican la cobertura de otros muestreos. Las cuencas son Tocuyo (1), Aroa

(2), Yaracuy (3), Urama (4), Ricoa (5), Hueque (6), Coro (7), Mitare (8) y

Tucurere (9). La orografía regional se expresa en las vertientes andinas (A),

el sistema Coriano (B) y la Cordillera de la Costa (C). Las estrellas indican

las principales ciudades: Caracas (1), Valencia (2) y Barquisimeto (3). b: La

clasificación multivariada de la ictiofauna registrada en los muestreos y en

cuencas adyacentes a la provincia sugiere que la riqueza y distribución de

especies de peces dulceacuícolas está asociada a la orografía regional.

En el uso de la tierra predomina la

explotación agropecuaria, así como por la deforestación, la modificación de cauces,

la construcción de represas y la contaminación por efluentes urbanos,

agrícolas e industriales. Entre las áreas protegidas los parques nacionales

dominan la provincia, principalmente en las zonas de montaña, donde también

se ubican los monumentos naturales. Los refugios y reservas de fauna están

asociados a las desembocaduras de los ríos al mar y sus albuferas aledañas (marn, 1992).

Otras áreas de interés para la conservación son reconocidas, como las

ecorregiones terrestres y acuáticas, que cubren toda la provincia, o el área

clave de los Andes Tropicales, que sólo cubre algunas zonas de alta montaña. Los métodos Muestreos y registros en colecciones Las localidades de estudio se ubicaron en

ríos y según las unidades fisiográficas de planicie, piedemonte y montaña.

Los muestreos consistieron en estimas de densidades con pesca eléctrica

durante el periodo 2002-2004, principalmente en las cuencas de los ríos

Tocuyo y Aroa. Posteriormente, en el periodo 2005-2007, se aplicó la pesca

eléctrica en las cuencas de Tocuyo, Aroa, Yaracuy, Urama, Ricoa, Hueque,

Coro, Mitare y Tucurere (n = 120,

32 localidades). Además, se aplicaron otros muestreos no

estandarizados en 147 localidades empleando varios métodos de captura tales

como redes de arrastre, redes de mano, arpón neumático, nasas o cordel con

anzuelo. Estos se aplicaron principalmente en las cuencas bajas y

desembocaduras de los ríos al mar. Los peces capturados fueron identificados

y contados en el campo para luego retornarlos vivos al agua. Se estimó que la cobertura de muestreos en la pco es tan extensa como para

poder determinar las distribuciones de las especies; además, los datos sobre

abundancia corresponden a un período suficiente como para inferir las

tendencias en varias localidades. Además de la información aportada en

los muestreos, se dispuso de inventarios, evaluaciones y clasificaciones

locales, regionales (Lasso et al.,

2004; Rodríguez-Olarte et al.,

2009) y generales (Reis et al.,

2003), así como de registros en colecciones biológicas nacionales y/o en sus

bases de datos electrónicas [cpucla, mbucv, mcng y mhnls]. Análisis de datos Riqueza y distribución de la ictiofauna. Las especies fueron evaluadas según su

distribución de acuerdo a los siguientes criterios (1) endémicas

de la provincia, (2) con ocurrencia en otros drenajes del Caribe y (3) en la

cuenca del Orinoco. Para reconocer el arreglo biogeográfico en la

distribución de las especies se aplicó una clasificación clúster con base en

un algoritmo upgma

y el coeficiente de Jaccard sobre una matriz de presencia-ausencia de todas

las especies dulceacuícolas registradas en cada cuenca. En las muestras

estandarizadas se empleó la abundancia relativa, pero en ausencia de

muestreos estandarizados la abundancia se asignó en cinco clases (abundante, común, escasa, rara y muy rara). El estatus de la ictiofauna. El estatus de conservación de la ictiofauna fue

asignado de acuerdo a la interpretación y/o modificación de los criterios de

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (iucn, 2006).

Las categorías de amenaza para las especies fueron críticamente amenazada (cr), en

peligro (en), vulnerable (vu), casi

amenazado (nt),

preocupación menor (lc)

y datos insuficientes (dd). Clasificación y ordenación de la ictiofauna. Se

evaluó la distribución de las especies según las unidades fisiográficas con

base en un análisis de especies indicadoras (Dufrêne

& Legendre, 1997). Este análisis aporta un

valor de indicación, asociado a una probabilidad, para cada especie respecto

a una unidad fisiográfica. Para comparar la asociación de especies con la

orografía, cuencas y unidades fisiográficas empleamos un análisis no métrico

multidimensional (nms) basado en la medida de distancia de Bray-Curtis (Clarke & Warwick

1994). La robustez de esta ordenación fue indicada por el valor promedio de

estrés para una solución de dos dimensiones. Cobertura

y valor de pertinencia de las abrae. La sola

presencia de abrae no garantiza la

cobertura y representación de sus principales unidades fisiográficas,

hábitats e ictiofauna. Con base en lo anterior, clasificamos y cuantificamos

las abrae según su tipo,

ubicación, superficie y la cobertura de unidades fisiográficas, cuencas y

afluentes. En las planicies se

concentra comúnmente la mayor riqueza de especies, mientras que en los ríos

de montaña los hábitats son menos complejos y el número de peces es menor (Matthews, 1998).

Con referencia en lo anterior, se asignó un valor porcentual a las unidades

fisiográficas en relación a la cantidad potencial de hábitats y la riqueza de

especies que puedan contener. Puesto

que el continuo de los ríos permite una diversificación de las biotas (Naiman et al.,

2005), una abrae que cubra un

afluente en todo su recorrido tendrá más pertinencia que otras con cobertura

parcial del hidrosistema. En cada abrae

se midió la longitud del afluente principal y se relacionó

proporcionalmente con su longitud total (desde su nacimiento hasta su

desembocadura al cauce principal o al mar) con la longitud cubierta por la abrae. Se relacionó la riqueza total

de especies registradas y/o estimadas en el afluente principal respecto al

número de especies que potencialmente ocurren en la sección de ese afluente

dentro de la abrae. Estos

valores se relacionaron para determinar la cobertura de la riqueza. Resultados generales Riqueza y distribución de la ictiofauna. En la pco se registraron 72 especies

de peces dulceacuícolas, más ocho introducidas (Tabla 1), agrupadas en 23 familias. La

disposición de las cuencas estuvo asociada claramente con la orografía

regional, las cuencas y la altitud (Figuras

1b y 2). Además, esta disposición fue asociada a la distribución de

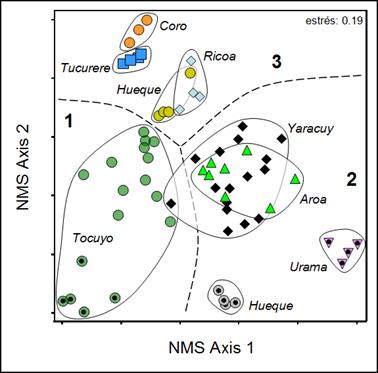

especies restringidas. Figura 2. Ordenación según el análisis no métrico

multidimensional (nms)

para las muestras en ríos con condición prístina. La ordenación sugiere que

las ictiofaunas se asocian con la orografía, las cuencas y la altitud. Las

líneas punteadas separan las cuencas según su orografía (1: Andes, 2:

Cordillera de la Costa, 3: Sistema Coriano), excepto en la cuenca Hueque. Los

símbolos que contienen un punto negro son

localidades en montañas, el resto se ubica usualmente en piedemontes.

El endemismo se concentró en las cuencas

asociadas a la cordillera de la Costa. Sólo una especie endémica tuvo una

distribución estricta para las cuencas del sistema Coriano (Ancistrus falconensis). Las familias más diversas fueron Characidae y

Loricariidae. Alrededor de la mitad de los bagres Loricariidae fueron

endémicos, contrastando con los peces Characidae, con un 25% de endemismo. En

los Characidae los géneros más especiados fueron Creagrutus y Hyphessobrycon,

mientras que en los Loricariidae fue Chaetostoma. Una parte considerable de las especies

más abundantes (e.g. B. cismontanus, A. viejita,

H. jabonero) ocurrieron

prácticamente en toda la pco;

aun cuando algunas especies endémicas y restringidas a una o pocas cuencas

también fueron abundantes (e.g. Chaetostoma sp. Alto Tocuyo, C. lassoi).

Varias especies tuvieron una

distribución muy restringida

y/o sus abundancias fueron

raras o muy raras durante todos los muestreos (e.g.,

A. leohoignei,

B. mathisoni). Según los valores de

indicación (Tabla 2) las unidades

fisiográficas de planicies fueron representadas por la mayoría de las

especies, principalmente de la familia Characidae. Por el contrario, en las

montañas predominaron, los bagres Loricariidae y Trichomycteridae. Varias especies endémicas tuvieron un

valor de indicación significativo respecto a las unidades fisiográficas (Tabla 2). C. crenatus fue

indicadora de las planicies en las vertientes andinas, mientras que en las

cuencas asociadas a la cordillera de la Costa C. lepidus fue indicadora para los

piedemontes y T. arleoi para las

montañas. Las especies endémicas indicadoras por cuenca fueron C. yurubiense

(Aroa), C. lassoi

y Apteronotus

sp. Yaracuy (Yaracuy) y C. stanni (Urama), entre otras. Las especies indicadoras

variaron según las unidades fisiográficas, las cuencas y la orografía

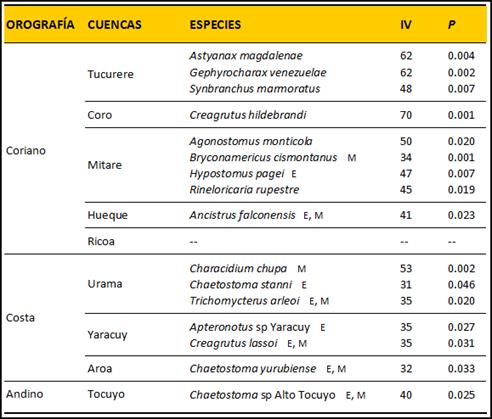

regional. Tabla 2. La asociación de especies respecto a las cuencas, según

los valores de indicación (IV) en el análisis de especies indicadoras, tuvo

significancia estadística (P). Las

distribuciones también están relacionadas con la orografía. Las especies

endémicas son mostradas con una “E”. Las especies que ocurren en las montañas

son indicadas con “M”.

El estatus de la ictiofauna. La

mayoría de las especies tuvo una categoría de preocupación

menor (lc,

63%), ya que su distribución fue amplia en la pco y, en varios casos,

ocurrieron fuera de la provincia. La

frecuencia de aparición de estas especies y su abundancia no mostraron

variaciones importantes durante el periodo de estudio. En la categoría de casi amenazada (nt) incluimos H. fernandezi,

F. martini,

Apteronotus

sp. Yaracuy y B. diazi

(Tabla 1). La

especie de ciclo de vida anual A. leohoignei es la única incluida en la categoría de amenaza crítica (cr). El resto de las especies amenazadas

tuvieron una distribución menos restringida como, por ejemplo, B. mathisoni (en) y C. lepidus (vu). Alrededor del 28% de las especies se ubicaron

en la categoría de datos insuficientes (dd). Ocho

especies fueron reconocidas como introducidas

en la pco

(Tabla 1);

registrándose habitualmente en embalses y lagunas artificiales, pero P. mariae (Prochilodontidae) y P. blochii (Pimelodidae) también

ocurrieron en los cauces principales, la primera en la cuenca media y baja

del río Aroa y la segunda en la cuenca media del río Tocuyo. Cobertura y valor de pertinencia de las abrae Poco más del 17% de la superficie de la provincia

se encuentra cubierta por abrae:

parques nacionales (82%,), refugios de fauna (11%), monumentos naturales (5%)

y reservas de fauna (2%). Cerca del 90% de las abrae tienen

menos de 500 km2 y principalmente tienen cobertura en las unidades

fisiográficas de piedemonte y montaña. Las cuencas asociadas a la

cordillera de la Costa tienen el 34% de su superficie bajo las figuras de abrae, en su mayoría parques

nacionales; mientras que en las cuencas del sistema Coriano la relación

abarca cerca del 10% y en las vertientes andinas la proporción sólo llega al

6%. Varias de las abrae cubren

las mayores altitudes en la provincia, pero en unidades fisiográficas de planicies

la cobertura es muy baja, excepto los refugios y reservas de fauna. Sólo las abrae asociadas al extremo oriental de

la provincia tienen una cobertura importante de afluentes; sin embargo, el

promedio de cobertura de afluentes fue del 57%.

Las cuencas y/o afluentes con menor protección de la ictiofauna fueron

las restringidas a zonas de alta montaña y de tamaño pequeño. Pocos afluentes tuvieron una cobertura completa

de su curso, pero éstos fueron generalmente de pequeño recorrido y con

desembocadura directa al mar. La cobertura promedio de la riqueza en los

afluentes principales dentro de las abrae

no superó el 50%, aún cuando en los pequeños afluentes al oriente de la pco los

valores fueron muy elevados. El

único parque nacional con una clase de pertinencia alta acaso puede contener

unas 30 especies en su afluente principal, la mayoría restringidas al tramo

final de los ríos. Las abrae en

las cuencas con mayor riqueza de especies y endemismos (Aroa y Yaracuy)

tienen una clase de pertinencia media y pueden representar un poco más de la

mitad de la ictiofauna de esas cuencas, mientras que las abrae menos restrictivas, como las

reservas y refugios de fauna, cubren parte de las planicies pero con valores

medios en las clases de pertinencia. La

riqueza de especies no necesariamente aumenta con el incremento del área en

las abrae. La relación entre el número total

acumulado de especies y el área acumulada en las áreas protegidas es

expresada por una curva que tiene una saturación con cerca del 83% de la

riqueza total de especies en la provincia (Figura 3a). Al excluir las abrae localizadas en montañas y/o de tamaño pequeño, la relación entre el

número de especies por cada cuenca respecto al número de especies encontradas

en ríos (o secciones de los mismos) bajo protección mostró una relación

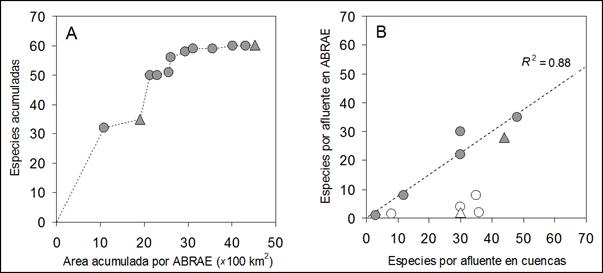

directa y significante (Figura 3a). Figura 3. A:

Acumulación de especies y áreas en las abrae.

Sólo los parques nacionales (●) y monumentos naturales (▲) fueron graficados para construir la curva acumulativa

de especies de peces bajo protección. B:

Relación entre el número total de especies por afluente en cuenca y las

especies de la cuenca que ocurren dentro de una abrae. En B la línea punteada corresponde a una regresión

lineal (R2= 0.88) excluyendo las abrae

muy pequeñas y/o localizadas en montañas (símbolos blancos).

De todas las especies incluidas en

categorías de amenaza para Venezuela (Rodríguez & Rojas-Suárez, 2008) un

poco más del 80% se registra en los drenajes al Mar Caribe y cerca del 20%

ocurre en la PCO. Es evidente que los patrones en

la riqueza y distribución de especies de peces (mejor aún, de la biota

acuática) deben ser tomados en cuenta para evaluar la utilidad de áreas para

la conservación de la biodiversidad.

La distribución de las ictiofaunas en la

vertiente Caribe coincide con las ecorregiones acuáticas propuestas por Abell et al. (2008).

Sin embargo, estas ecorregiones discriminan poco la variabilidad

regional y local en los patrones de la riqueza de especies y sus límites no

son necesariamente adecuados (Figura 4).

Menos coincidencia ocurre respecto a las ecorregiones terrestres y las áreas

clave (hotspots). Lo anterior sugiere que -en el caso de la conservación de

los recursos hidrobiológicos- la escala tiene un papel fundamental y el

empleo de información científica o técnica debe ser adecuado al contexto

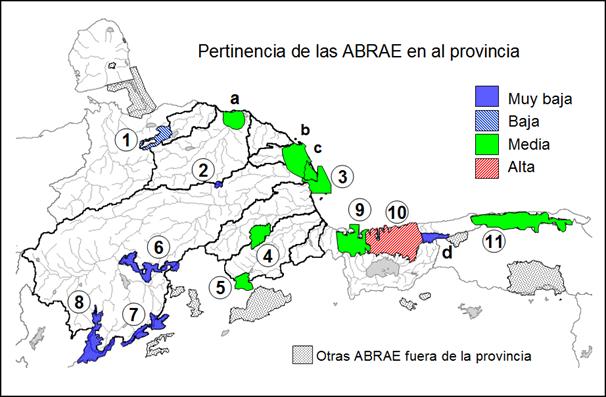

geográfico (y político, suponemos) regional. Figura 4. Pertinencia de las áreas con interés en la conservación

de la ictiofauna en la provincia

(abrae): Juan Crisóstomo Falcón (1), Cueva de la Quebrada del Toro

(2), Morrocoy (3), Yurubí (4), María Lionza (5), Saroche (6), Yacambú

(7), Dinira (8), San Esteban (9),

Henry Pittier (10), Ávila (11), Hueque-Sauca (a),

Tucurere (b), Golfete de Cuare (c) y Pico Codazzi (d).

Los resultados sugieren que la mayoría de las abrae en la provincia Caribe

Occidental no protegen de manera adecuada la variedad de ecosistemas

acuáticos y sus procesos hidrobiológicos, principalmente porque se

ubican en zonas de montaña, son muy pequeñas o cubren parcialmente los

afluentes. La pertinencia de estas áreas para la conservación debe ser

considerada para la reordenación y creación de áreas protegidas. Se han identificado varias áreas con

prioridad para la conservación de la ictiofauna. En muchos casos sólo se

requiere expandir el tamaño de las áreas protegidas y/o incluir la longitud

total de un afluente dentro de sus límites, así como la posible creación de

figuras especiales de protección. Existen sólidos

argumentos de carácter social, técnico, económico y cultural que respaldan y sugieren

(que demandan, que imploran, que exigen) la aplicación de estos cambios y, en

consecuencia, el manejo adecuado de los recursos hidrobiológicos. Total, son

nuestros ríos, nuestros peces, nuestra (mega) diversidad biológica lo que

estamos perdiendo. |

|

||||

|

|

©

Douglas Rodríguez Olarte. Colección Regional de Peces,

CPUCLA. Laboratorio de Ecología. Decanato

de Agronomía. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. UCLA.

Barquisimeto, Lara, Venezuela. Primera

edición: Diciembre 2011. Última

actualización: Enero 2017. |

|||||